LA BALSA (CUBA, 1989)

(LA BALSA perteneció, y pertenece, al limbo de los libros no publicados. Es fácil, leyéndolo, comprender por qué).

PRESENTACIÓN DE LA BALSA

Perspectiva interna.

La Balsa es el relato, tan verídico como literario, de un lento y hondo viaje por Cuba. Hay algo terrible en su intemporalidad, en el hecho de que los calendarios deshojados desde entonces no le hayan restado un ápice de vigencia. Porque nunca es inocua la suspensión del tiempo: Sea se efectúa un salto al territorio puro-y deshabitado excepto por el pensamiento-de la poesía, la ciencia o la metafísica; sea el barco se encenaga con su indefensa tripulación en un limbo sin puertas plagado de naves varadas y de espejos furiosamente rotos.

La autora de La Balsa decidió dar la vuelta a la isla pagando con dinero local, en transporte público y alojándose en casas que iba encontrando al hilo de los encuentros. Desde el primer momento el hecho de saltar del status turístico y sus circuitos bien establecidos y engrasados, y zambullirse en la vida de la gente corriente significó pasar a otra dimensión, en todo ajena a los folletos publicitarios y a las alegres historias de vacaciones caribeñas, ron, zafras divertidas, canciones revolucionarias y mulatas. De uno a otro extremo, del interior hasta las playas, por la jungla y por las plantaciones esquilmadas de la isla, la constante-mortecina, ansiosa, indolente, ruidosa pero apagada por la falta de expectativas-se repetía como un hilo gris que enhebrase lugares y personas y los uniera, sin saberlo ellos, con otros conocidos por la viajera, separados por miles de kilómetros pero semejantes en el sistema, en el blando e implacable entramado de su cárcel. Allí, en Centroamérica, la concha oscura se ajustaba a un extremo y otro y a la breve cintura del país que se extendía sobre el cálido mar. El cielo era también un techo bajo; irradiaba hacia el exterior la luz inagotable del trópico pero mantenía cubierta a una masa viva cansina y hecha al trapicheo y a la inexistencia de aire libre, maestra en sorber y aprovechar la misma sustancia, acostumbrada a recibir en forma de eco las noticias del espacio exterior.

La puerta es el mar

Cuba resultó ser, de todos los países, el más triste. Los había más trágicos, más hambrientos, mutilados, herméticos, peligrosos. Pero Cuba era la más triste precisamente por su calor, su afinidad y su cercanía, por su cordialidad y sus sonrisas, porque estaba programada para el gozo y pintada a la medida de los consumidores de mitos ajenos, por el contraste entre el paraíso multicolor y la rutina sin esperanza que la impregnaba entera, por la capa de engaño y servidumbres, por la humillación mendicante que a sus habitantes imponía la presencia allí mismo, siempre al lado, de un nivel de vida y de bienes al que sólo el extranjero y la divisa tenían acceso, por los huecos enormes, nunca mencionados, de fracaso, muerte y ausencia de cuantos huyeron o se hundieron en el mar.

La tristeza de la percepción de Cuba se quedó pegada a la piel de la visitante, permaneció en su lengua como un inconfundible sabor que todas las frutas y mojitos del mundo no bastarían para disipar, se unió, indisoluble, a la especial vergüenza de la percepción de la desgracia de un vecino tan semejante en aspecto y en lengua que podría ser uno mismo, ése cuya desgracia (obra de muy concretos culpables) ignoran y sobre el que mienten los que visitan fugazmente su casa, aquéllos para los que siempre montarán las dictaduras una fiesta.

Nombres-Ciego de Ávila, Holguín, Baracoa, Camagüey, Santiago, Trinidad-, personas, ojos, frases, manos, miradas. Carreteras y lentas paradas en ruta. Risa y relatos menos risueños que discurren en la duermevela de los autocares o el cuarto de estar de las viviendas, mientras se hojean libros de texto que ofrecen como historia una curiosa mezcla de tebeos de hazañas bélicas y de enfrentamiento galáctico de las fuerzas del Bien y del Mal, con Inmortales Salvadores incluidos. Y por todos los lugares una realidad que los visitantes, empeñados en preservar (eso sí, lejos) el deseable paraíso simplemente no veían, una Cuba cuya dimensión simplemente atravesaban ignorándola.

La balsa continúa bogando, quieta, sin llegar a sitio alguno jamás.

Rosúa

LA BALSA

Mercedes Rosúa Delgado

INTRODUCCIÓN

Hay viajes alrededor del mundo, caminatas minuciosas por el más amplio círculo de la Tierra en las que, al final, se vuelve a poner el pie en la huella que al partir se dejó. Hay incursiones de desigual extensión, vagabundeos lánguidos, flechazos en la lejanía. Sin hablar de la oferta, creciente y generosa, de túneles del tiempo, pasillos de acero que depositan bruscamente al espectador y su cámara frente a la Alta Edad Media, la horda cazadora, el temeroso rito mágico, las heladas aguas del regato donde sumergen las mujeres una colada intemporal.

Os he recorrido, caminos de las canciones y de la pura sed que sólo el bebedor de distancia conoce. He marchado en dirección al sentido de las agujas del reloj y al contrario, he seguido el desfase insomne de los meridianos, los soles tardíos, las noches como un suspiro entre rosa y rosa. Otros también se desplazaban. Y los rozabas y los perdías en el cabeceo sobre las crestas y en los senos de las olas, en el chapoteo sobre un espacio y un tiempo por fuerza amargamente limitado.

Muchos sumaban, plegaban y guardaban experiencias, rostros, perspectivas. Cabrían circuitos fotográficos organizados según el más puro respeto a la ecología étnica y al pluralismo cultural en los que recobraría el visitante el perdido gusto de antiguas prácticas sepultadas por la invasión insípida de la técnica y la civilización: lapidaciones en Afganistán, animadas y multitudinarias mutilaciones de fiesta fin de semana en Arabia Saudí, sensuales y ancestrales ablaciones e infibulaciones en el Cuerno de África, sacrificios de quinceañeras en el rincón más lejano de la espesa selva maya. En estas giras, que probablemente ya se hacen aunque con discreción, el público se sentará muy cerca pero en total silencio sólo roto por el funcionamiento de las cámaras, y le llegará a los labios, como un recuerdo de generaciones pretéritas, el sabor de la sangre, de los cultos y las sumisiones antiguos, del dolor, el temor y lo desconocido.

En mi caso la fiebre de la partida llegó con la puntualidad de las aves, como se alzan los ojos al cielo y se descubre la única patria -la inexistente-, aventurándose hacia allí. Nunca los viajes son ya el primer viaje, el que sabía a cuero, a humo, a cuenco con un líquido desconocido. Por él se caminaba con las manos extendidas, no para asir el vídeo, sino para romper, cambiar, llegar al corazón de las cosas, sorber su zumo, compartirlo, con violencia, paciencia y torpeza. Alrededor del mundo se iba cuando éste era una gran esfera vaporosa, mezcla de sombras y luz, surcada por tiempo y espacio. Luego, como una estrella que se comprime, la Tierra condensó su materia en atajos, mensajes y cartografía, se colapsó en el escaso perímetro de las necesidades personales, las evasiones y quizás los sueños. Hoy el viaje es alrededor de una experiencia individual.

Cuba fue otra cosa. Primero sació momentáneamente el hambre de desplazamiento y camino. Luego, enseguida, impuso una presencia tan cercana que impedía las descripciones, me guió con una brusquedad no exenta de ternura, con un deje irresistible de gracejo familiar. No fue un viaje en el sentido anterior de la palabra.

El avión era una fiesta.

Bruselas, con su neblina, parece tan aburrida como siempre, en el aire y en tierra, y su verano habitual, opaco, tapa piadosamente el no deseado perfil de mis recuerdos.

-Vamos a Cuba, hermano.

Eso dice Arlette, una parisina que, sin venir mucho a cuento, explica, en la obligada espera del embarque, que es pintora, que busca lo genuino, la luz, los colores. Enseña un cuaderno de dibujo; también a “su hombre”, un veinteañero. Y se cree obligada a añadir que las diferencias de edad -ella se aproxima a los cuarenta- no importan porque lo que cuenta es el corazón. Su hombre asiente, asiente mucho, con gestos de seguridad para mostrar el lugar que ocupa en esa nueva vida adulta de pareja. Qué maravilla empaparse de libertad y ritmo, qué ganas de llegar y unirse a los compañeros como los muchos amigos latinos que tienen en París. Jean Eric toca el bongo. A su mujer le encanta la música afroantillana. Arlette abre el cuaderno; quizás dibuja, en fondo naranja, un brillante jarrón nuevo con un ramo de rosas de otoño.

Advertí entonces la peculiaridad del destino de mi viaje: Cuba no existía ni había existido jamás. Era una larga interrogación que flotaba en el mar, una balsa ardiente, horizontal, geografía de ideas, proyección de sueños, la más cercana lejanía que se habían podido pagar los modestos degustadores de la comunidad idílica. De entre todos los países exóticos que anteriormente había recorrido, Cuba era el único a la vez familar y ajeno, enormemente otro pero desde luego vecino de patio. Estaba allí para saciar la sed de diferencias, rebeldías e insumisiones; un mojito de desafío a los grandes de este mundo. A Cuba, una vez nombrada -sin duda a su pesar- buque insignia, no le cupo más que ver pasar el tiempo para ella detenido, cabecear dulcemente amarrada a los bajíos, presa de los interminables discursos y el agua caldosa. Era una isla cruzada por mil caminos que a la viajera de rutas largas y remotas le parecía sin embargo inexplorada. Se trataba de buscar su existencia, levantar la alfombra con dibujos del Caribe. Tenía que recorrerla sola, penetrar bajo su piel pagando en dinero cubano, buscando alojamiento en casas particulares, moviéndome en ese terreno de vagos confines del que no es ni nacional ni extranjero, delatada por mi castellano adusto, protegida por la casa común de las palabras.

En Cubana de Aviación desaparecía la Europa de los ochenta para comenzar el salto hacia muchos años atrás. El avión, de asientos y redecillas desvencijados, rezuma vapor de forma que el pasillo adquiere perfiles angélicos, con la nube de la presurización a media altura. No hay instrucciones –ciertamente inútiles- para emergencias.

-El cristal de la ventanilla está roto- indico a la azafata.

-Siempre viajamos así. No hay cuidado. Es doble.

Me dirige una gran sonrisa tranquilizadora y tamborilea en la claraboya con los nudillos. Me ajusto más el cinturón de seguridad.

El aparato se eleva, milagrosamente, y mantiene su vuelo con un silbido atronador. Hay presión en los oídos y zarandeo. El pasaje incluye una gama de deportistas y músicos que va del negro ébano a los ojos azules y los nombres vascos. Escala técnica en Alemania del Este.

Película en blanco y negro: el aeropuerto de Berlín como podría haber sido en los mejores tiempos de la Guerra Fría, un aeropuerto siniestro bajo el siniestro cielo, surcado por escasas naves grises con nombres de países cerrados y tristes. Se posa un aparato de China Popular, transitan camiones y jeeps del ejército, se perfila una lejana construcción átona de dos piezas. Podría haber espías con gabardina y sombrero flexible, bogarts y leCarrés que miran el último avión desaparecer por la pista.

Aunque un tanto escatológico como indicador, el papel higiénico es un índice indudable de la penuria o prosperidad económica. La España de la postguerra estuvo largo tiempo empavesada de los ásperos rollos de El Elefante, que marcaban tristes atajos entre la harina de almortas y el olor a zotal. En Berlín Este los lavabos tienen en el w.c. un papel increíblemente desagradable y fuerte rosa-pardo, los cubículos son estrechos, sucios, con puños de pelusa en los rincones e instalaciones rotas; las jaboneras están vacías, el secador de manos es simbólico, la tienda libre de impuestos depauperada y el restaurante ofrece un plato único de salchichas y mostaza con una lonja de pan rancio y cerveza caliente.

Nadie hubiera dejado de saltarse el muro.

(A la vuelta me enteraré de que una masiva ola de transfugas ha aprovechado la apertura y la ocasión para pasar a Berlín Oeste. Sabré luego que el Muro ha dejado de existir).

Despegamos de nuevo. Jolgorio general. A Cuba me voy, hermano. A Cuba me voy. El avión lanza ciertamente extrañas señales a la pantalla de seguimiento y a la caja negra: Su parte trasera está ocupada, durante horas, por una multitud de cubanos -y aficionados- que cantan, bailan, tocan reales e improvisados instrumentos (¡Qué ritmo el del portaequipajes golpeado por un mulato, el de la lata de coca-cola tecleada con dos dedos, el de esa maraca como un armadillo de madera rallada!). El pasaje va profusamente regado con ron, que corre, no ya en cubatas, sino en botellas generosas. Ingleses emocionados hasta las lágrimas por la libertad de la barra libre, alemanes aspirantes a cooperar en alguna zafra, espontáneos de Guantanamera y la Bamba, todos se zambullen en la anticipación de la conga. Arlette, con entusiasmo evidente, y bastante mala sombra, baila de pie sobre su butaca. El avión es una fiesta y se bambolea al ritmo de los pies.

Última escala. Gander, en su isla de Canadá Newfoundland, avanzadilla de la Península de Labrador, se revela como un panorama de lagos y un encaje de tierra lleno de belleza y aire claro, euforizante, delicioso, toda espacio y horizonte vasto, solitario y puro, con franjas de árboles verde-azulado en anchas, lejanas ondas. Las nubes son también horizontales, el sol ártico, el aeropuerto tranquilo pero acogedor, neto y sonriente.

Voy hacia su opuesto, no sin la melancolía que su simple vista, el adivinado sabor de su extensión, me dejan en el alma. Allí habrá siempre nieve que nadie haya pisado jamás, habrá plantas sedosas de pétalos celeste. Allí no hay recuerdo alguno, ni bocas que llamen a las cosas con mis mismos nombres. En ella me esperaba una copa transparente, un licor de altura y cristal.

Gander es un primer escalón de países impolutos, blancos y azules, de zonas de gran pesca y pequeñas flores y tiene un nombre límpido y hermoso.

Las dos Cubas

La Habana

-Esto es una cárcel., toda la isla es una gran cárcel.

Este hombre no está para congas. Es un tipo sacado de novelas, que habla de novelas y como en las novelas, de mediana edad y ojos inquietos, brillantes y tristes, que continuamente exhala un análisis amargo del presente, un balance insatisfecho del pasado y, empero, esperanzas de huida y vida nueva en el futuro.

Estamos en La Bodeguita del Medio, a la que el parentesco con Hemingway incluye en todos los intinerarios de visita de la capital. Allí iba este hombre a ver extranjeros, que era su única forma de viajar. Yo me iniciaba en la ciencia de los trueques, que, durante más de un mes, me permitiría vivir y sobrevivir en la Cuba real y cotidiana. Se trataba de hacer pedir mi consumición a un nativo, pagándole yo en pesos cubanos. para evitar que el establecimiento, al observar el acento foráneo, me exigiera dólares. En ese momento vivía una versión tropical del ¿Dónde dormirá esta noche? El día había transcurrido en inútil peregrinación por las agencias oficiales:

-No podemos facilitarle billete de autobús o tren para salir de La Habana.

Aseguraron Cubatur y Turismo Individual. En un país de monopolio estatal de transportes y áspera lucha, como para cualquier otra mercancía, para lograr plazas aquello era un augurio de inmovilidad.

-Está completo.

Los hoteles asequibles repetían la consigna de lleno total, sumándose a la estrategia de ignorar desdeñosamente al viajero que rechazaba deslizarse por el mundo del lujo para él previsto. La policía se preparaba para perseguir a los infractores de las normas de inmigración según las cuales se prohibe a los extranjeros el alojamiento privado.

-Ven a dormir a mi casa.

La oferta de Alfonso llega entre dos mojitos de hielo, menta y ron.

-Puedes tener problemas.

-Se verá.

En la bodeguita contó que era dramaturgo, escritor y director teatral, que tenía una compañera y un hijo de cuatro años, más dos adolescentes de su primera mujer, que murió como resultado de las quemaduras por la explosión de una cocina. Yo me pregunto si no es un turbio capo de la mafia local dispuesto a extraerme hasta la última de las preciadas divisas.

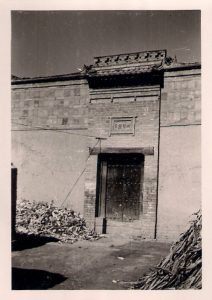

La calle de Alfonso se beneficia de la proximidad del casco histórico-turístico y de una visita de Fidel a la que precedió un somero pintado de fachadas. El edificio ha defendido su sólida arquitectura pero la escasez endémica no da a este espacio, de aceptable confort, un definitivo aire de hogar. En la nevera hay sólo dos botellas de leche, una patata pelada y abandonada – sin duda como cebo- hace varios días, medicamentos y un gran bloque de hielo. Las sábanas de la cama han sido remendadas hasta el infinito y el ajuar es somero, desparejo y usado. Nada parece haber sido nuevo ni querido jamás. Los enseres contrastan con la vasta estructura antigua de la casa y de algunas piezas de mobiliario, de la más noble madera y estilo español, que, cubiertas de rayaduras y roces, parecen sobrevivir a un naufragio.

Por la noche Alfonso saca, no armas ni estupefacientes, sino cuadernos de obras de teatro. Sobre libertad, barcos y palomas. Acordamos un razonable sistema de trueque a cambio del precioso alojamiento que me proporcionan. Sólo entonces, poco a poco y de dentro afuera, comienza la visión del exterior, porque entre Ávida Dólars, la isla de cara al turismo, y la que se vive sorteando el control de extranjeros hay bien poca relación. Pagar en pesos cubanos ha sido deslizarse al otro lado del espejo, al envés sudoroso y cauto del triste paraíso.

En la casa se vive al día y con lo que se encuentra, que es escaso y depende de la racha. Faltan condimentos, no hay ajo ni cebollas, desaparecieron las especias, escasea el café. La supuesta política de educación alimenticia del Gobierno incitando a la población a introducir en su dieta pescado en vez de cerdo es de una ironía feroz cuando se piensa que apenas se encuentra un pez en las pescaderías, que el marisco brilla por su total ausencia rumbo a la exportación, figurando en primer lugar las inalcanzables langostas y las gambas.

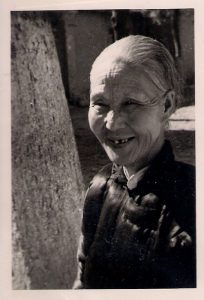

Sin embargo las costumbres alimenticias ciertamente se han cambiado: durante cinco días no he visto la carne en la mesa de la gente que me acoge, ni de cerdo ni de mamífero o ave alguno. Hará falta que llegue la abuela, la magnífica y voluntariosa María Lucina, para que ella despliegue su sabiduría de tres generaciones y tres regímenes políticos, sus manos de costurera y sus pies de buscadora de vituallas inexistentes en tiendas que apenas lo son. Entonces y sólo entonces, precedida de la consigna de balcón a balcón emitida por otra anciana “A la calle X llegó carne”, veré en la nevera un plato de filetes.

-Sí, mi hija, con todos he trabajado. Yo cosí brazaletes para los de la revolución, y con todos me ha tocado luchar para sacar a mi familia adelante.

Sigue mi mirada, que va hacia su marido, sentado en una silla en el balcón viendo la gente que pasa.

– Él no está para nada, mi hija, el pobrecito. Y Alfonso, desde pequeño, con ese problema de salud.

Una enfermedad recurrente parece exacerbar el mimo hacia el hijo, que no desaprovecha ninguna ocasión de recibirlo.

Conozco a esta mujer, la eterna Cibeles de los países pobres, la fuente de todos los frutos, las manos de todos los trabajos. De vez en cuando alza los ojos de la costura y los ojos deformados por los gruesos cristales de las gafas cubren con una mirada atenta al marido taciturno y pálido, a la hermosa nuera, visiblemente ajena al núcleo familiar, al nieto, que le parece maravilloso y es un niño insoportable, lleno de caprichos y rabietas en las que aúlla los mejores insultos de su joven vocabulario.

Me pregunto si aquí también se da la relación entre apatía y tipo de alimento. Los cubanos tienen la gordura de la mala dieta a base de féculas; los “moros y cristianos” (arroz con judías, también llamado congrí) es la base diaria con la que flirtean algún huevo, panceta (el magro del cerdo siempre parece haber escapado dejando tras de sí la grasa) y, quizás, boniato o patata. Las pocas cafeterías son un desierto con, en el mejor de los casos, algunos bocadillos de mortadela y cerdo. La mayor parte del día su oferta se reduce al gesto desabrido de los camareros y a vasos de agua. No hay papel higiénico, no hay artículos de tocador, no hay zapatos ni juguetes, no hay nada.

Por eso por la noche volvemos a hablar de compras y de dólares. (El fajo de los que tengo en reserva parece, en este ambiente, una riqueza desmesurada que justificaría cualquier locura. Trocearme, sin ir más lejos, y dispersar mis restos). Mecida por estos pensamientos, me duermo en mi camita del salón.

Y sueño con el verde, sedoso y satinado compañero Sam, centro de comadreos, proyectos y chistes en medida curiosamente superior a ningún país socialista de los muchos que conozco. La razón sin duda obedece en buena parte a que en Cuba se ha dado, de forma absoluta, la eliminación del comercio privado, llevando, en su reducido espacio, a extremos claustrofóbicos la impresión -y la realidad- de carencia. El dólar monopoliza el mercado de divisas y es la moneda fuerte, real, obligatoria para cualquier objeto o servicio de mediana calidad. Pasa un dólar y vuelan tras él las botellas y los manteles, el camarero y la dependienta, vuela la quinceañera ofreciendo sus encantos por unos productos de cosmética y vuela el funcionario que anhela un vídeo, y el modesto currante que quiere casarse con zapatos decentes, y, bajo la engañosa capa de música y cordialidad caribeña, bajo el discreto y secreto entramado de los jerarcas políticos y la vigilancia policial, vuelan los pobres diablos, la masa abundante de delincuentes, en proporción significativa jóvenes, de piel atezada, que acechan al turista para cambiar, estafar o robar y contra los que María Lucina no se cansa de ponerme en guardia. Ella ha visto, desde su balconcito de La Habana Vieja, como espectáculo integrado a la rutina cotidiana, numerosos tirones de bolso, gritos y carreras.

-Son muchachos, morenos que vienen de Oriente. Mucho cuidado si va a Santiago, mi hija, mucho cuidado.

En este ambiente de escasez y de trueque todo objeto foráneo es apetecible: desaparece la ropa de la cuerda de tender y los zapatos son sorbidos del equipaje por el personal de tierra del aeropuerto en los vuelos nacionales, se sisa en las vueltas y se escamotea un peine, un frasco de colonia. Las zonas de sombra de la delincuencia, el paro y la prostitución quedan difuminadas bajo el común adjetivo de “contrarrevolucionarias” en los discretos casos en que se acepte su existencia. El doble lenguaje y el doble comportamiento orwellianos son la regla. Unos argentinos me cuentan sus aventuras:

-Fuimos a un hotel con unos amigos de aquí, pero a los cubanos no los admitían si no pagaban con divisas, cuya posesión es ilegal para ellos, así que por fuerza tenían que figurar como invitados nuestros.

-Está visto que la segregación va por colores: Sólo billetes verdes.-puntualiza el amigo.

-Dormimos en otro hotel del que se acababa de echar a una pareja cubana que estaba en su luna de miel para hacer sitio a los turistas, con dólares, de la Martinica.

Naturalmente el Gobierno apoya en realidad la profusión de mercado negro porque éste, a través de las tiendas especiales, revierte finalmente en las arcas del Estado. El clima de ilegalidad obligatoria y continua es, además, un útil mecanismo de control. Los dirigentes han cultivado con asiduidad la imagen de la “alegre revolución”, de la sencilla y cordial gente siempre dispuesta a contentarse con la guitarra, la canción y la danza. Pero detrás del telón de ron y de palmeras, bajo las caderas cimbreantes y la música salsera, hay las palabras a media voz, las precauciones en el trato con los extranjeros, el rosario de esperas, colas y trapicheos que constituye la vida diaria, el hastío de un horizonte que no ofrece salidas, hay desconfianza, miedo y policía.

Y hay…..

La Habana.

¿Cómo te he olvidado?

Tanta preocupación y tanta ocupación buscando, rechazando, inquiriendo; tantos y tan agotadores recorridos por oficinas, portales, aceras, por rostros en rápido desfile y por los bancos de los parques, la sombra de los árboles, las hojas de los periódicos. Sabiendo mucho en poco tiempo, pero sin ir al comienzo, a la primera etapa del viaje, al contacto esencial en el que se posa, como un apretón de manos, la vista sobre el país nuevo. Ahora había que olvidar los libros, esquivar las largas conversaciones y el vicioso curso de los pensamientos.

Descendí a la calle que hasta entonces apenas había podido mirar.

La Habana

La Habana.

Había el borde del mar, el malecón, la fortaleza que miraba melancólicamente al Atlántico, una costura de piedra en la espalda de la isla, con sus tres castillos -de la Fuerza, de la Punta, del Morro- tan expresivos en sus nombres, marcando límites a invasores y piratas y observando simplemente hoy el rosario de las Bahamas y a la lejana y cercana Miami. De forma opuesta a todos los otros viajes, a las llegadas y primeros paseos y descubrimientos, Cuba había sido una zambullida inicial en su materia interna, en la carne encerrada y viva del molusco, sin atenerse a ninguna de las normas del sensato viajero. Sólo tras ese aterrizaje accidentado seguido de un sudoroso ballet bajo las mallas de la burocracia turística, únicamente cuando el alojamiento en casa de Alfonso permitió un respiro de organización y paz, me fue posible emerger al tremendo calor y a la belleza de la ciudad detenida en el tiempo, maquillada, y apareció La Habana.

El pequeño centro histórico, arracimado junto al puerto, hablaba, en sus calles, de desidia y ofrecía alternativamente jirones de arte, subsistencia y olvido. Allí estaba, como en todas las ciudades de Hispanoamérica, la Plaza de Armas, también la de San Francisco, y la recoleta de la Catedral, que había gozado de un remoce reciente. El barroco Palacio de los Capitanes Generales es, desde su reconversión a fines civiles, museo histórico. En general los edificios de alguna envergadura supervivientes a la ruina que va borrando lentamente del mapa urbano a otros alojan todos a organismos estatales, en ocasiones enfocados al turismo. Es también el caso de algunos restaurantes y contados cafés y salas de espectáculos de cierta solera, como El Patio, junto a la Catedral. Deambulando por ellos, entre sus músicos, público y cantantes, se siente algo de novela. Porque Cuba, tan carnal, no es física, es un cuerpo cubierto de retazos de literatura y música y cuelgan de sus fachadas, surgen de sus esquinas, páginas de Carpentier, versos de Guillén, paraísos de Lezama Lima, ritmos sincopados y lánguidos, y ondean por todas partes, desgarrados, los velos de la literatura del exilio, los ecos sucesivos e innumerables de tanta despedida y añoranza. Como si todo el mundo hubiera construido, utilizado, soñado con fabricar una balsa para lanzarse al mar del que separa el largo muro del malecón.

Por ahí mismito

La Habana habla perfectamente, en su pequeño espacio, de la sucesión de las épocas: fortalezas del XVI, iglesias y conventos del XVII, auge del edificio público y del palacete privado en el XVIII, industrialización y comercio del XIX, con sus avenidas y zonas de encuentro y fiesta como El Prado o la Alameda, que fueron también escenarios de manifestaciones, atentados y asesinatos. El siglo XX deja a su vez, en esa perfecta plasticidad de la Arquitectura respecto a la Historia, la plaza monstruosa que nunca falta en los regímenes totalitarios, la de la Revolución, más grande que la de la Concordia de París y destinada al millón de oyentes de los discursos de seis horas de Fidel Castro. Su contrapunto quizás sea la casa natal de Martí, un piso modesto en un pequeño edificio azul y blanco cercano al puerto, amueblado con los recuerdos del idealista y generoso poeta de la independencia de Cuba, a la que ofreció su vida y sus versos.

Suavemente la tarde comienza a poblarse de la principal, conmovedora riqueza de esta tierra familiar y lejana, viene gente, con colores del oscuro denso al marfileño, cuerpos de infinitas mezclas y andar lento y gracioso, transeúntes sin finalidad ni rumbo fijo, que se acodan frente al mar, recorren la misma avenida, entablan conversación, preguntan, hablan fuerte, parecen soñar. Son indolentes y cordiales, cuentan historias, se quejan como si no importara, proponen como si condescendieran. Sus apellidos y rasgos vienen en buena parte directísimamente de España, su conversación está salpicada de las reservas, incongruencias y clichés inseparables del área socialista pero las relativizan una humanidad y simpatía irresistibles, cierta ignorancia y curiosidad cándidas, de seres acostumbrados a andar en círculos en un mundo pequeño. Y esa indolente gracia ha librado quizás a Cuba, pese a su megalómano Líder Máximo y a su corte, al gran hermano de los misiles y a la utlización incansable del discurso de la guerra, de los horrores más llamativos del socialismo real.

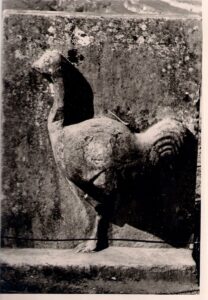

Y de aquellos lejanos siboneyes ¿qué queda, aparte de un bolero?. La vitrina del museo me muestra la ampliación de un pictograma encontrado en una cueva de Punta del Este. Sus líneas ocre parecen pura geometría pero se trata de un calendario en el cual los taínos trazaron las órbitas del Sol y de la Luna. Los siboneyes les precedieron quizás desde el s.IV a.C. y desaparecieron, tras la llegada de la nueva ola de población, en el XIII de nuestra era: Cien años antes habían desembarcado, procedentes del continente, tribus pescadoras de técnicas más avanzadas. A estos taínos encontró Colón, el 28 de Octubre de 1492, en la bahía de Baracoa, pintados de rojo y desnudos como su madre los parió y con tocados de plumas, y de ellos relatan los españoles la extraña costumbre de fumar hojas de un tal tabaco. Menos de un siglo después la población indígena de la isla había prácticamente desaparecido, arrasada por las nuevas enfermedades y el choque social, o se había mezclado con los pobladores. La historia de Cuba ha guardado, como símbolo de independencia, la imagen del caudillo indígena Hatuey. En la Isla de los Pinos, rebautizada de la Juventud, las cuevas preservaron los últimos recuerdos de aquellos observadores del cielo.

Cuba fue la plataforma de la conquista americana, el centro urbano y la sede de los gobiernos que disponían expediciones posteriores. En 1515 se habían fundado ya siete ciudades, la primera Baracoa por Diego Velázquez, y en 1552 La Habana era su capital. En la isla desembarcaron a esclavos negros procedentes de las costas africanas cuyo número llegaba en el s. XIX casi al medio millón. Hubo una ocupación británica, revueltas, ataques de piratas, intervenciones de Estados Unidos, guerrillas e independencia. Cuba guardó su aura romántica, aventurera, cierta leyenda áurea. No en vano una historia de botín enterrado por el pirata Pieterson Heyn en sus costas sirvió de modelo a Stevenson para su Isla del Tesoro.

Hacia el malecón y el oeste está Vedado. Es la prolongación amplia y cuadriculada de La Habana, su crecimiento hacia la modernidad y la expresión de épocas prósperas y hermosas casas que son hoy una sombra y asoman sus caras desconchadas, muros que fueron tersos, rastros de colores pastel, en una mirada fija hacia jardines asilvestrados y el mar. Salvo los islotes reconvertidos por la estatalización en entidades del Gobierno, la graciosa y elegante arquitectura civil de los viejos palacetes y chalets se ha perdido, se desmorona lenta en la corrosión del trópico. En cambio se alzan los hoteles, las grandes incubadoras de divisas como el Habana Libre, el mundo exclusivo, quizás en ningún lugar tan exclusivo como aquí, apiñado en torno al eje de La Rampa. En su lujoso corazón de Marianao, auténtico ministerio oficioso de Asuntos Exteriores, reina el gran club Tropicana. En una táctica habilísima, el Gobierno ha sabido basar gran parte de su estrategia de buena imagen internacional en la sabia dosificación y oferta del acceso a lo más granado de la sexualidad caribeña a los representantes extranjeros de la prensa, la política y las finanzas.

La vuelta, la lenta vuelta a lo largo del Malecón y hacia la Punta, mientras las luces eléctricas y los ruidos disminuyen y ganan espacio los murmullos de innumerables conversaciones perdidas y la oscuridad del brusco anochecer. No hay el pequeño bar, el café refugio. Hay portales, iluminados caprichosamente, interiores de Piranesi con puertas arrancadas y escaleras truncas. La gente se reúne en las aceras y mira salir a escena en el cielo a un disco primero cremoso y rojizo, luego pálido. Hay música. Siempre hay música. Junto a un conocido café y apoyados en la placa conmemorativa de un monumento, algunos mulatos ofrecen negocios: trueque, cambio, transacción. De cualquier cosa. Luego se olvidan, charlan de otros temas, cuentan sus historias, cantan a media voz y acompañan el ritmo con instrumentos improvisados. La imprescindible, ubicua palabra negocios les viene grande, es una caricatura casi enternecedora de los grandes negocios reales que se gestan y consuman en el barrio de hoteles, entre los financieros de ultramar y el Gobierno, que alquila a su gente y se embolsa la mayor parte de los sueldos dejándoles unos centavos como salario oficial estatalizado. El viaje no es sólo la vuelta a la isla; también resulta profundamente instructiva la vuelta a la manzana de los cinco estrellas, los alegres salones donde en una atmósfera tibia de ron añejo, frutas y belleza física se firman contratos con cordiales funcionarios en guayabera.

Los mulatos del claro de luna han reunido público, pero cantan bajo y el español se pierde en tonos lejanos, antiguos. Y en torno de ellos se extiende el sueño de la ciudad sin luces.

Incursión al oeste

Pinar del Río

-¡Es estupendo!

-¡Qué marcha!

-¡Qué gente!

– Mirad el fuerte.

-Jean Eric, después quiero ir a tomar algo a la Habana Vieja.

-Pásame los prismáticos.

Vista con, de por medio, el espacio movible del mar, la ciudad parece más ella misma. Así la vieron las oleadas de inmigrantes, así la recordaron los expatriados y los indianos que decidieron volver a la tierra de origen. La lejanía hermosea sus fortalezas y le da un aspecto intemporal.

Arlette y su chico están encantados y en plena fiebre de descubrimiento. La conga en el pasillo del avión se ha prolongado en cordiales veladas.

– Me han facilitado rápidamente una reunión con artistas revolucionarios. Nada que ver esto con los países del Este- La pintora parisina ha reencontrado el colorido naif de sus propios cuadros en los violentos contrastes solares ofrecidos por Cuba. -Te sientes en toda confianza con los compañeros.

Jean Eric y ella han pisado tierra considerándose amigos fraternos del bloqueado país y vagamente embajadores del otro lado del Atlántico. A cada una de sus sonrisas la acompañan cierta excusa por la incomprensión externa y una agradecida conciencia del perdón que los cubanos les ofrecen por su vida confortable en París y su comparativa riqueza. Desde el comienzo de su estancia les ha acunado la inmediata simpatía de los representantes de turismo.

-Yo quiero ir a tomar una copita a la Habana Vieja- Arlette se cuelga, mimosa, del brazo de Jean Eric.

-¿Te interesaría una excursión?- me proponen.

Acepto y les acompaño a tomar la copa. En consonancia con su papel de tímida y reciente esposa, Arlette está en plena regresión, no ya a su juventud veinte años atrás sino a los linderos de la infancia y todo son mimos, pucheros y caprichos, mientras que su compañero adolescente se aplica con fervor al papel inverso de maduro y protector cónyuge.

-¿Podrían ustedes tocar lo de anoche?- pide Arlette a los muchachos del bongo, en el fondo del bar.

-Cómo no.

-¡Genial!- Ella bate palmas para animar el ritmo.

Ah, los latinos, tan cerca, tan relajados y generosos, dispuestos a guiar, a acompañar y a ofrecer la sustancia, en otros países fría y disecada, de la vida misma.

El viaje se concreta:

-Vamos nosotros y un amigo cubano, un jugador de baloncesto de los que venían en el avión. Claro, él no paga, nos ayudará para conseguir mejores tarifas. Los gastos los repartiríamos entre nosotros tres.

Así surgió la oportunidad de compartir el coche alquilado en la primera y corta incursión por el cuerpo alargado de la isla, hacia el oeste, entre los tabacales de Pinar del Río.

Al fin salir. Lo primero fue la impresión de ventana abierta, la necesidad de romper el círculo, que ya lentamente iba coagulándose, de la dificultad de salir de La Habana. Porque aquellos 111.111 km2 de superficie del país me estaban esperando, alineados como impacientes soldaditos en la redondez de su algo tramposa cifra, si non vera -por una escasa diferencia-, si ben trovata. Sin contar los flecos de los cayos, esas espinas rocosas que constelan el mar, lugares de soledad, de aves marinas y de sueños de tesoros ocultos en sus cuevas. Hubiera sido hermoso recorrer en un barco diminuto de tripulación lacónica y patibularia los cuatro archipiélagos: Colorados, Canarreos, Jardines del Rey y Jardines de la Reina, nombrado así por Colón en honor de Isabel de Castilla. Tal vez bajo calaveras, doblones y los viveros de esponjas y coral duerme, enterrado en profundos cofres de bosques extintos, el petróleo.

Comienzo del recorrido. Las metáforas abruman a la isla: llave, cocodrilo, perla. En realidad hoy su paisaje no justifica ningún éxtasis estético. Es un terreno domesticado, igualado, insistentemente transitado por los diez millones de población que son su gracia real. Hay cascadas, macizos montañosos, lagunas y manglares, pero es sobre todo una serie de pueblos, ciudades, llanuras, pantanos y cultivos y carece de la Naturaleza estremecedora de los Andes o de la selva tropical. No hallaré fieras, ni ese choque inconfundible que produce en los europeos el contacto con seres ajenos al hombre, hostiles o indiferentes a su especie, empeñados en ciclos de subsistencia que forman una trama ante la cual sólo cabe la observación silenciosa. Como mucho, quizás veremos en Pinar del Río los jabalíes y ciervos que atraen a los grupos de cazadores. Ni siquiera acecha en la jungla la muerte rápida de las serpientes venenosas. Hay sin embargo mosquitos de fiereza extraordinaria, ranas diminutas y pájaros que exhiben insolentes entorchados de bandera. La isla es, en fin, para bien y para mal, una trillada y parcelada provincia de España, de Europa. Pero siempre queda el mar. Con tiburones.

El grupo y su coche habían aparecido providenciales, para facilitar la primera zambullida, que fue en el verdor de los campos de tabaco. Las sierras, de los Órganos, del Rosario, se perdían como un puente en el extremo occidental y en el mar. Quién diría que en este paisaje suave e inofensivo instaló la Unión Soviética en 1962 las rampas de misiles de ojivas nucleares a las puertas mismas de Estados Unidos y que el azar, y la necesidad, eligieron este escenario para hacer vivir al mundo el momento más peligroso de la Guerra Fría. Decididamente el apocalipsis puede esconderse en la más seráfica postal.

Comento el asunto a mis compañeros de viaje pero éstos parecen no haberme oído; el tema desentona con el paraíso trópicosocial al que han ido de vacaciones y deciden ignorar su existencia. Parada en Viñales. Es un terreno de extraños montes chatos y amazacotados, los mogotes, como los de Kweilín en China.

-Aquí dormiremos. Es un centro de alojamiento muy lindo.

Edy, el jugador de baloncesto, nos conduce a la recepción, en la que nos recibe un empleado cuyas largas chupadas a su veguero recuerdan inmediatamente a ese primer retrato de un fumador facilitado por Colón cuando habla de los indios de Pinar del Río, que llevaban siempre su tizón y sus hierbas en la mano.

Comienza una negociación laboriosa para pagar una tarifa intermedia entre la astronómica cantidad de dólares solicitada y la práctica gratuidad para la burocracia oficial.

-No, hermano. Hacemos una excepción. Fíjese que tenemos un grupo que llega de Puerto Rico el fin de semana. Mire lo que van a pagar. No; en pesos ni soñarlo.

Nuestro Viernes financiero llega a un compromiso medianamente asequible para que nos instalemos y se nos proporcione una comida cara, floja y rácana.

El complejo turístico Agua Clara ofrece sus lindos bungalows de ladrillo en lo que fue la finca de un médico, con árboles espléndidos de los que un letrero dice los nombres. Hay un estanque lateral en cuyas aguas oscuras fermenta una espesa sopa biológica y en el que sobresaltan los bramidos de la rana toro, que muge como una vaca entre las hierbas. Al final, en una glorieta de losas y césped alto que prácticamente la cubre, hay una estatua, la mitad de un esbelto cuerpo femenino semicubierto por un velo. Es todo un monumento y un símbolo a la venus latinoamericana, a la obsesiva tapada que tienta, evoca y cubre. Alrededor de este islote neoclásico la naturaleza vuelve por sus fueros. Los árboles, entretejidos en la copa con otras plantas, forman un casco bajo el que sólo se oye ese ruido y ese silencio propio de la selva, sólo se ve el color de luz nubosa, de sombra vegetal, un sordo fermento que empieza en el lodo y las plantas grises y sube por los troncos. De vez en cuando se perciben los chasquidos de una existencia no controlada.

Los viajeros antiguos afrontaban peligros naturales e indígenas diversos; los modernos se encuentran con un enemigo nuevo: El grupo del fin de semana prepara su desembarco. Hay que sortear la invasión de los tour operators todo comprendido que hacen del viajero individual el molesto representante de una especie intrusa. Más arduo que desfiladeros y comanches es evitar brutales facturas, reservas millonarias, clubs privados, y encontrar, pese a todo, lecho y sustento. Los franceses se han provisto, en la persona del jugador de baloncesto invitado a efectos fraternales y económicos, de un transformador de tarifas, que, conectado a las facturas, producirá, al convertirlas en precio para nacionales, una sustanciosa rebaja.

Pocos viajeros se resisten a la atracción del faro, el extremo, el finis terrae y el último tramo de carretera. Confieso que languidezco por seguir y seguir al oeste, tomar la senda que bordea el mar y llegar a Punta Cajón, frente por frente con Yucatán. El golfo tiene un nombre aromático, Guanahacabibes, de círculos de humo escapados de un tabaco exquisito. Cuba parece estarse fumando esta península pequeña y alargada, y enviar un soplo despectivo al resto del mundo.

Pero la parcial inclusión en las vías oficiales nos destina a los circuitos turísticos. Subimos y bajamos las colinas de Soroa. Los franceses piden caballos y se establece un plan de sanas galopadas a cascadas, valles y cimas además de la visita a una finca estatal, granja del pueblo, de cuyos logros ganaderos y agrícolas se hace lenguas el funcionario acompañante. Mi fidelidad al cuerpo de infantería me salva de las excursiones pedagógicas ecuestres y me permite cierto margen de observación y de meditación, favorecido por los solitarios paseos y las charlas con la gente que voy encontrando. En una de ellas trabo conocimiento con el jardinero Eugenio Buenaventura. Es un caballero de edad avanzada, seco, nervudo y cordial, que se esfuerza en andar erguido y observa al interlocutor con ojos que la edad parece haber velado de gris. Le miro hacer entre las plantas, inclinada la cabeza de pelo corto y blanquísimo y hábiles las manos del mismo color que los terrones de tierra oscura que maneja.

-¿Y a usted qué le parece la vida ahora y antes?.-pregunto.

-Antes, cuando la Revolución, dice… Fue bueno, al principio fue bueno. Mire, con mi color, sin estudios, poco porvenir yo tenía. Planeando estaba irme. Ya me habían dicho los amigos que en Estados Unidos bien no te trataban, pero se podía ganar.

-Pero no se fue.

-Me falló primero un apaño, un buen amigo, creía, que me hacía el puente y me metía a trabajar con un lote de peones. Además, con veinte años ya estaba casado y mi señora esperando el bebé.

-Razón de más.

-Eso fue mucho antes, la primera vez que me quise ir. Y volver luego para instalarnos como es debido, con todo. Hubo cosas, cosas de familia. Tuve que aplazarlo. Vinieron algunos que me contaron cómo era lo de Norteamérica. El trabajo bien, pero el ambiente…A mí me gusta esto, ya ve.

-¿Había mucha pobreza?. ¿Hambre?.

-Pobres éramos, pero no tanto como para pasar hambre. Tampoco tan pobres; los que conocía, por más y por menos, iban a quedar por un igual. Cuando vino lo de la Revolución enseguida la apoyé.

-¿Por qué’.

-Quería que mis hijos fueran iguales que todos, y se decía que íbamos a vivir mejor que en Estados Unidos. Sí, quería un porvenir, una consideración, un trato.

Eugenio se inclina y se alza, aparta malas yerbas. Viste una guayabera inmaculada que el agua lodosa parece respetar.

-¿Fue un éxito la Revolución?.

-No. No me lo parece.

Me sorprende sólo de forma relativa su falta de circunloquios. Eugenio Buenaventura tiene la libertad de expresión de los ancianos, goza de ese privilegio de quien nadie puede arrebatarle ya el camino, se expresa con una tranquila ausencia de ambición y de miedo.

-Lo de la igualdad se hizo, pero luego nos han mantenido todo el tiempo abajo y mírelos -señala al horizonte-, allí están, los del Estado. Puedo ir a cualquier parte, y mis hijos, tenga el color que tenga, pero vamos a muy pocos sitios, no te sientes con libertad.

-Usted es muy libre- le aseguro.

Me sonríe y mueve la cabeza. Luego dice:

-Espere. ¿Le apetece algo?.

Vuelve con dos vasos y una botellita con buen ron, amarillo y espeso. Brindamos por sus hijos y por él. Al despedirnos me sorprende:

-No crea, todavía pienso en hacer ese viaje que se me quedó pendiente a los veinte años. Pero sin trabajar.

De regreso, el lujo vespertino del marco del hotel resulta de cierto surrealismo brutal. En este decorado perfectamente elitista, cribado por el filtro verde del Tío Sam, las conversaciones de anfitriones y europeos adquieren un tono gloriosamente irreal, divinamente absurdo. El intercambio se sitúa en términos de camaradería igualitaria y progresista, de compañeros, victorias y bloqueos pertenecientes a una dimensión que sólo existe en la propaganda de los representantes de la hostelería gubernamental y en el gusto de los viajeros por las revoluciones vicarias. Es difícil determinar las proporciones de ingenuidad, pereza ética y crítica, snobismo o ansias apostólicas recicladas que existen en la percepción occidental del fenómeno cubano. El caso no es único; se inserta en la conocida tendencia a mediatizar las evidencias incómodas y las concretas servidumbres de los individuos anulándolas por comparación con los horizontes absolutos de las insondables desdichas del Tercer Mundo y los necesarios precios de la igualdad básica. Con ello el grupo logra, a mínimo coste, un reconfortante marchamo de progresía que compensa, a la vuelta a casa, de las concesiones y turbias relatividades cotidianas. El tratamiento de las situaciones del área socialista y de Cuba en concreto es, en este sentido, ejemplar.

Existe además aún el complejo de Rousseau de muchos occidentales, según el cual los habitantes del Tercer Mundo guardan necesariamente las virtudes perdidas por el hombre moderno: son espontáneos, abiertos y generosos, divertidos y sociables, y la música y el ritmo laten en ellos, junto con el afecto desinteresado, como algún oculto gen. Pasa desapercibido el que vivir en una casa estrecha, oscura y pobre echa a la gente a la bulla callejera, y que la charla, la danza y el canto son -junto con hacer el amor- las diversiones más baratas que hay.

Cuba figurará como ejemplo de manual de revolución vicaria por parte de los que defienden las utopías siempre que sean por país interpuesto y estén lejos. El aislamiento y desafío de Fidel respecto a Estados Unidos son además sumamente reconfortantes para países y poblaciones que dependen inevitablemente de la economía norteamericana y que no tienen la menor intención de apearse del nivel de vida conocido como carro de la modernidad. Queda que estas buenas intenciones no han empedrado precisamente paraísos, que con ellas se ha hecho un flaco servicio a los cubanos de a pie y que éstos necesitan, están esperando hoy otra cosa.

El gobierno de La Habana lleva en Europa varias décadas gozando de un bienaventurado silencio crítico. Cuba era pese a y se justificaba en relación al adversario y en comparación con los sectores más negros de su pasado y de su entorno. Sin embargo, como a los demás países de historia colonial, también le ha llegado al régimen el turno de ser medido por sus propios hechos, de abandonar el cálido útero del victimismo. La alfabetización completa y el sistema sanitario han anulado, y culpabilizado, cualquier análisis serio de la política exterior e interior de Castro. Tras ese burladero a la crítica, ¿qué Cuba hay?. En España el régimen cubano habrá gozado hasta prácticamente su final del incienso temperado de gran parte de los medios de comunicación e información, de la indulgencia popular, de la admiración de los huérfanos de grandes líderes, habrá vivido a base del aura de un revolucionarismo rebelde a los Estados Unidos, tanto más grato cuanto que resulta compensatorio para la Península Ibérica de su propia dependencia respecto a la economía norteamericana y proporciona a la clase política aderezos ocasionales de socialismo internacional.

En breve los cubanos necesitarán de España algo muy distinto de las calurosas adhesiones a revoluciones remotas y vicarias.

Iconografía y paisaje urbano.

Los retratos de Fidel, Camilo y el Che, a fuerza de repetirse, difuminados por el sol y las lluvias, han llegado a confundirse -los tres con sus barbas, sus ojos iluminados y las auras de sus cutis claros- en un solo y único icono semejante al Sagrado Corazón de Jesús, omnipresente e intemporal. De vuelta a La Habana, los franceses me han dejado en la ciudad vieja tras intentar, sin éxito, que suscriba una peregrina y muy gala teoría según la cual ellos, al ser pareja con un fondo común, pagarían los gastos del coche como si fueran una sola persona. La plaza me recibe idéntica en la luz y en la disposición de los seres al día en que la vi por vez primera. Aquí está el grupo de mulatos sin ocupación aparente, aquí el de viejecitos de origen peninsular –los gallegos– que hablan con poco deje cubano y comentando pasan el tiempo. En cualquier momento se puede emprender el viaje a la semilla o transcurrir cien años en un instante de soledad. El parque tiene toda la indolencia del rosario de plazas de armas a través de América Latina. Hay la estatua central, las palmeras y un curioso tramo empedrado con adoquín de madera. Se exhiben, posadas en el pavimento, campanas de diversas épocas, orfebrería de plata en el museo, plantas y azulejos en los patios, y piraguas nuevas hechas al estilo indio para probar las migraciones precolombinas desde el continente a las islas del Caribe.

Me dirijo hacia ese alojamiento de fortuna que también imagino adormecido en sus entrañas frescas de piso antiguo.

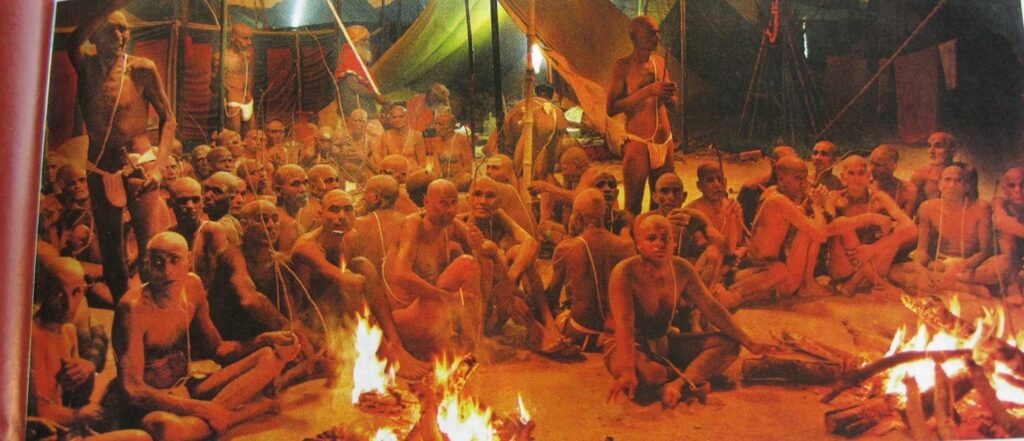

-Es espiritual.

Dicen en un susurro cuando hallo la casa de Alfonso silenciosa, misteriosa, llena de murmullos, de conversaciones a media voz que se centran en lo que ocurre en el dormitorio del fondo. Ha llegado el cuñado militar y una enferma que no explican bien si lo es del cuerpo o del alma. El marido de Lucina, que es espiritual, como dice ella, que tiene poderes, como afirman, se inclina sobre la figura echada en la cama. Habitualmente es un anciano cansino, de evidente mala salud, que se sienta en su silla de enea en el balcón y parece distraido, al margen de los problemas y levemente triste. Hoy sin embargo es la figura principal en un rito que tiene todo el sabor de santerías milagrosas. De repente Cuba está muy lejos, en África negra, en la selva remota, tribal y ajena a historia y evolución. Impresiona más este escarceo en épocas anteriores a la razón que la ordenada visita a las salas dedicadas a dioses, orishas, vudú y magia en el museo local. Aquí no hay alharacas ni fetiches, gritos o contorsiones. Sólo la mirada fija del abuelo, palabras, pases de manos, agua, hierbas y un lienzo.

-Levántale la cabeza.

Los ayudantes aproximan al perfil de cera del oficiante el rostro pálido y fatigado de la mujer.

– Descubridle el costado. Que ella no se mueva.

El humo trepa suave por su propia sombra en la pared.

Acabado todo, hay saludos y presentaciones. Han llegado la hija quinceañera de Alfonso, que ya es jovencísima esposa, y su marido. Zenia es una morenita esbelta, linda, de piel muy blanca y ojos muy negros, que ensaya su papel de recién casada con el muchacho de veintiúno. Las bodas precoces, y los divorcios numerosos, son legión en el país, muchachas que celebran a la vez el cumpleaños de los quince y su casamiento y que mezclan, en un cuerpo que ha comenzado con la menstruación a los once años o antes, los gestos de la mujer y la imprecisión, todavía en crecimiento, de la adolescente La conversación de esta pareja choca frontalmente con el tío militar, hombre del régimen, de consignas y de influencias. Zenia y Marcos ven sólo ante sí el futuro, parecen flotar sin pasado, como hierbas marinas, en el Caribe que les llevará a otras costas, se ven en el país próximo al que ya nadie considera Eldorado pero que figura desde luego en todos sus planes. Su claridad irónica se acompaña de un perfecto distanciamiento respecto a la situación que les rodea. Su única patria es el entorno inmediato.

Ahora viven apegados a la burbuja acogedora del clan familiar. Marcos estudió mecánico de aviación pero el empleo que le han dado es de soldadura; ella continúa en la escuela y ambos aseguran que abunda el paro en numerosos sectores de jóvenes que terminan sus estudios, médicos o profesores que trabajan en campos nada relacionados con su carrera, son enviados a países árabes o africanos o no tienen empleo en absoluto. La pareja quiere irse de Cuba porque no hallan aliciente ni futuro y bregan con la imposibilidad de salir del país excepto si son reclamados por un pariente en el extranjero. Muy a contracorriente e impermeabilizado ante las críticas, él se niega a cotizar para el sindicato y organizaciones paraestatales (el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, uno en cada manzana; las MDR, milicias de Tropas Territoriales, el Poder Popular).

-Dicen que es voluntario pero si hay un problema y no estás con ellos te sacan del trabajo. Con el Poder Popular se supone que el delegado plantea pero nada se resuelve, decide el Partido. Y si les contradices te tachan de contrarrevolucionario.

-¡Ganas de protestar! ¡Insolidaridad ante el bloqueo y los malos tiempos!- y el cuñado se vuelve hacia mí para añadir -Nunca me ha faltado cómo conseguir unas cervezas o un pollo.

Hay algo benéfico, necesario en la ausencia de raíces, en el limpio corte con todo de esta fresca generación, en su nitidez de acero y de página en blanco, de vela dispuesta al mejor viento y a la que no engañarán palabras ni apariencias. Zenia lleva un corpiño fruncido que deja el cremoso escote y los brazos al descubierto. Se diría que acaba de salir de la crisálida. Todo es nuevo en la tersura de esos hombros que rechazan cargar con fardos ajenos y pasadas hipotecas. Su juventud les libera de remordimientos y del viscoso manto de las melancolías, en su historia no ha habido tratos ni compromisos. Sin saberlo, buscan ciegamente la tierra mejor en la que detenerse a sembrar.

Alfonso me propone un negocito. Oyéndole se pensaría haber caído en las redes de un capo de la Mafia. No hay tal y los bisnes, tras su secretismo y circunloquios, se reducen a conmovedoras, patéticas dimensiones. Se trata de ir a comprarles, en las tiendas de divisas, calzado y cosméticos, en parte destinados a la reventa y en parte a su consumo. Aida, su mujer, languidece por un par de zapatos de salón; es una real hembra con poca afición a la vida casera y a la que comienza a aburrir el matrimonio que tiene ya la edad del hijo: cuatro años. El tiempo ha desgastado el aura intelectual con la que se le presentó Alfonso a dar charlas de animación cultural en su pequeña ciudad de provincias.

-Cuando tomé la palabra lo primero que les dije fue: Miren, desde que llegué y tomamos contacto tenemos una buena relación, pero lo que no les perdono es que no me hayan presentado todavía a esta mujer.

Y Aida se rió entonces con esa boca generosa que muestra la pulpa blanca y azucarada de su interior. Vivieron juntos, le acompañó a otras charlas, vinieron a La Habana.

En la casa la he oído reír poco. .Lo que ahora ve es un hombre mayor que ella y con tendencia a la gordura, aprensivo y acostumbrado a recibir los cuidados de su madre, la cual recuerda con frecuencia la grave enfermedad que tuvo de niño y las secuelas que le llevan periódicamente al hospital. Cada vez las largas piernas de Aida dan pasos más largos hacia el umbral de la puerta, que un día traspasará con sus zapatos de charol negro y tacón alto.

El alojamiento en la casa ha sido una zambullida en un mundo de cambalaches, arreglos, extraños tratos y ambivalencias. El barrio lo da, y desdobla a los padres de familia y a la gente del común en chamarileros, contrabandistas e ilegales. Pero me han acogido.

-Hoy hay fiesta.- me dicen. -Vaya al malecón . Es carnaval.

– La acompaño.

Ofrece caballeroso el cuñado militar, experto en apaños y vagamente desconcertado por la desenvoltura e independencia de las mujeres extranjeras.

En busca de un restaurante, deambulamos por la ciudad, pasamos frente a sus casas desvencijadas rosas, azules, amarillas, sus chalets que fueron soberbios y muestran sus ruinas como bocas desdentadas. La declaración de La Habana Vieja por la UNESCO como patrimonio artístico de la Humanidad salva quizás in extremis algunos edificios, revaloriza la noble piedra de sillería en la que los españoles construyeron la catedral, los castillos y las alcaldías y palacios y comienza a poner andamios y algo de pintura en un desastre urbano en su mayoría probablemente no recuperable. Como todo lo oficial en el país, las reparaciones tienen algo de marco de foto, de decorado del que se sale uno al menor paso, y en seguida es la calle y su cañería rota, el portalón en migajas, la visión de un interior compartimentado en eternas divisiones provisionales.

Acabamos en el malecón, junto al que se alza un estrado. Largas filas de gente esperan conseguir en los kioskos platos de picadillo, calamares, cerdo, arroz y vasos de papel con abominable cerveza aguada. La fiesta supone el consumo ávido de un manjar que no se repetirá. También puede conseguirse un ron rebajado y de última calidad, la “ginebra de la victoria” orwelliana, que no es bastante buena para la exportación y ante cuyos despachos los bebedores hacen cola y hacen horas. Con ella y las canciones inacabablemente sensuales se emborrachan, y con los mitos y las llamadas al nacionalismo, a la patria y al honor.

Sepan, señores imperialistas, que no les tenemos absolutamente ningún miedo reza un gran panel en el que un Tío Sam torvo retrocede ante los desplantes que le hace, al otro lado de la franja de agua, un cubano fresco y sonriente. Las continuas alusiones a la independencia, los desafíos a Estados Unidos, pueriles por lo insistentes, dicen a voz en grito lo dependiente que Cuba es, la fragilidad de su situación y la aguda bancarrota económica. Amén de que la antigua dependencia norteamericana se ha cambiado por otras dependencias, ocurre que al padrino se le hace el ahijado cada vez más pesado e incómodo. Curiosa mezcla: el arrendatario de Cuba es la Unión Soviética, el patrón el dólar y el gestor el Líder carismático que se deleita en su pequeño reino colonial sin fronteras ni posibilidad de huida. En él Fidel Castro, desde su eterna Sierra Maestra, que es hoy, en la mejor tradición del secretismo, una residencia de enclave desconocido, redacta sus discursos de dos, tres, seis horas, a un público forzosamente presente; desde allí envía su multiplicada imagen en pósteres, chapas, libros, cubre la t.v. y la insoportable monotonía de la prensa, identifica la fidelidad a sí mismo y a los suyos con la dignidad y el valor personales de cada uno de sus oyentes. Al lado de esta apoteosis de completo poder, de esta fruición del dominio, los burdos placeres del dictador convencional, sus diamantes, sus queridas y sus lujos resultan desvaídos y banales.

-¿Qué tal le fue, hermano?.

-Bien. ¿A divertirse en la fiesta?.

-A divertirse.

Están probando altavoces y hay escolares con pañuelos rojos que colocan filas de asientos. El mar lame sin violencia los flancos del malecón, en el que se apoyan los paseantes para consumir la ración de calamares en salsa y el cubilete de una cerveza clara, sin espuma y sin fuerza. De la mano de sus padres, los niños caminan haciendo equilibrios por el borde del muro. Hasta el final y vuelta atrás. Los movimientos, las charlas, el mismo ritmo del paseo suceden en cámara lenta; hasta el sol duda en proseguir su itinerario y se deja llevar por la inercia hasta ese precipicio brusco de los anocheceres tropicales. Las conversaciones son fáciles, se repiten.

-La compañera no es de acá. ¿De dónde viene?.

-De España.

-¿De España? Qué lindo.

-Yo tengo un pariente en Orense. ¿De qué ciudad es usted?

-De Madrid.

-Mi tío vive en Madrid; igual lo conoce. Francisco se llama, Francisco Figueira.

-No me suena…

-Por una calle que se llama Soria vive, un tipo alto.

-¿Le gusta Cuba?.

-¿Vino a pasear?

Y al atardecer comienza el discurso del Hermano Grande.

La voz del Líder Máximo es histérica y algo afeminada. Durante horas resuena por las callejas sembradas de charcos y basura, rebota en fachadas patéticas, carcomidas, roídas por la incuria más total, por el uso triste y la humedad apática. La voz es exhalada, mezclada con un vaho a inmundicias, por los portalones desvencijados de umbrales reventados y cables al descubierto, por las cañerías que gotean y son cubiertas a veces por una arpillera. La voz sale de pasillos lóbregos, de escaleras en cuyos rellanos el polvo se arrincona como harina y que tienen el pasamanos remendado con cuerda; se derrama desde balcones sin alegría ni colores y se ensarta en el amasijo de hierros corroídos que un día fuera airosa baranda o coqueto esquinazo con farol.

También suena la voz en los restaurantes que no ofrecen apenas nada y no tienen pan porque no hay harina. Y en los omnipresentes olores a orín, carencia y óxido. La voz desafía a imperialismos, promete resistir a bloqueos, se esfuerza visiblemente en crear un ambiente bélico y numantino que maquille la tiranía local y la escasez, que justifique como economía de guerra la infinita incuria y la grisura; la voz reina tras las paredes de agua y ron de la isla.

Prensa

Revuelo en la plaza. Hay novedades, noticias en los periódicos, grandes titulares de hechos que sin duda van a cambiar el destino de los ciudadanos, o que cuentan sucesos que estremecen al mundo y reajustan la estrategia de economías y naciones.

-¡Mire!.

El señor pone ante mis ojos una página y subraya con el dedo algunas líneas: Cuba no aceptará más revistas rusas, se suspenden Sputnik y Novedades. Y añade para completarme la información, con un guiño de entendimiento:

-Ayer la televisión dijo que la URSS iba a arrendar las empresas estatales a particulares, que se pasa al capitalismo, vamos.

Y en el tono hay una capa, una ligerísima capa de la preceptiva indignación oficial, y debajo una indudable ensoñación de cambio propio, una esperanza.

En esta placita del mentidero, bajo los árboles y el calor, la gente busca claves de posibles cambios en el desciframiento de los medios de comunicación de la isla, todos gubernamentales. Semejantes en esto a cualquiera de las democracias socialistas de otros lejanos puntos del planeta, los cubanos se entregan al deporte de la lectura entre líneas.

-Fidel no cederá.- Comenta moviendo la cabeza un segundo lector.

Castro se distancia, en altivo caballero solo del comunismo. De sus súbditos, ninguno se atreve a disentir abiertamente, nadie osa criticar en voz audible su política. Esperaron durante la visita de Gorbachov un principio de liberalización y se encontraron con un refuerzo de las cerraduras. Los cubanos, conocedores de una forma fragmentaria y brumosa del planeta que los rodea, de su evolución, problemas y cambios, se entregan en su espacio claustrofóbico a los negocios con los que raspar algo del mundo de los dólares, compran, revenden, queman energía en las frustraciones, las colas y las quejas en sordina, gritan consignas antiimperialistas y valoran según la divisa norteamericana. Esto introduce varios niveles de mendicidad respecto a los extranjeros, un abanico de comportamientos que va desde el robo, la estafa y -raramente- el ataque, hasta la continua trampa de supervivencia. Produce sobre todo un generalizado sentimiento de indignidad, envidia, temor y degradación personal. El maduro padre de familia, el profesional respetable, se encuentran suplicando al turista, a cualquier turista en cualquier circunstancia y ocasión, una ayudita, un cambio, el aval de su pasaporte para comprar en la diplo o en el shopy zapatos, colonia, gafas de sol. La negativa produce con frecuencia un drástico descenso en la cordialidad caribeña y la desaparición súbita de solícitos amigos.

Junto a la muralla, protegidos del sol por un tejadillo de madera, tres carteles con letras azul, naranja, rosa envían sus mensajes desde un fondo blanco amarillento: banderas, defender, territorio, esfuerzo, mantener, obligar, agresión, seguir, fuerza, no, ni, ninguna, victoria, futuro. En la mayoría se repite la glosa : ¡Marxismo-leninismo o muerte.! ¡Patria o muerte!. ¡Revolución o muerte!. Las consignas gubernamentales no dejan, a decir verdad, a los ciudadanos un gran margen de elección, ni suelen los líderes adeptos a ellas ir en vanguardia con un suicidio ejemplar. Yo o el caos resultaba menos drástica que las continuas consignas estatales tanatofílicas. Mejor que ser numantinos forzosos los cubanos preferirían vivir bien, al menos con fruta y verduras frescas, servicios que funcionen y derechos humanos y políticos. El Líder Máximo ha atacado al revisionismo húngaro y polaco y se escandalizó de las nefastas tendencias liberalizadoras y de los problemas internos en China y la URSS. Su política tiene la crispación de las épocas finales y se adecúa con el aire de atraso y estancamiento que impregna el país entero. La prensa sigue describiendo, en el monolítico lenguaje estalinista de hace cuarenta años, un mundo blanco-negro de comunismos triunfantes e imperialismos capitalistas al acecho. La manipulación informativa es, en la prensa cubana, sólo comparable quizás a los periódicos de Albania o Corea del Norte. Panamá sirve para que se clame contra la injerencia del Tío Sam en Centroamérica, pero se silencian las implicaciones de Noriega en el narcotráfico, su fraude y abuso electoral y su terror entre la población porque importa al Partido Comunista Cubano enardecer a la opinión contra enemigos externos, recabar nacionalismos y soberanías y omitir la mención a las tiranías internas y a la situación real de seres concretos.

-¡Con estas manos cosí yo brazaletes clandestinos cuando la revolución!.

La canción de la abuela Lucinia, el disco brillante por el uso de su existencia entera, gira de nuevo. Sus manos de costurera trabajan sin cesar, llevan haciéndolo toda la vida. Nos sentamos junto a la luz, ella con sus agujas y sus hilos, yo con mis mapas y mis notas.

-Del dinero por lo que hago, el Estado se queda con el sesenta por ciento. Me explotan, mija, como me explotaron los dos regímenes anteriores. Sí; con el castrismo mis hijos estudiaron. Y, ya ves, en la nevera comida poca, pero algunas medicinas guardamos dentro.- reconoce.

Pero se queja de que actualmente muchos de sus hijos y todos sus nietos sueñan con salir del país o con un cambio que dé alicientes al estudio de una carrera o al ejercicio de una profesión. El benjamín vuelca sus esfuerzos en la compra de unos pantalones vaqueros, el cuñado militar sigue sin comentarios las mutaciones de la economía rusa, se declara convencido de que la alternativa es o el marxismo castrista o los niños mendigando y las masas analfabetas y bendice la red de conocidos y colegas que le permite el acceso a cervezas, carne y ron, el primo mecánico cuenta chistes sobre los inalcanzables filetes y utiliza apodos irónicos cuando habla del Presidente y su poderoso clan familiar, los que escaparon a Miami gestionan la ayuda para que otros de la familia den el salto y envían zapatos, la oveja negra comercia en la Habana Vieja con turbios dólares.

La descomposición del bloque socialista, el desmigajamiento del Este y el reconocimiento general de la rentabilidad de la democracia pluralista coloca a Fidel y a su grupo en una imposible alternativa que han resuelto con la huida hacia delante, la purga entre los delfines del poder, la vuelta de la tuerca del estalinismo económico y de la represión. La fijación en su imagen de hace décadas tiene en el Líder Máximo algo de trágico complejo de Peter Pan guerrillero, célibe, solo. Lleva treinta años lanzando a la muerte, con el mismo fervor con que los vacuna y alfabetiza, a cubanos de diecisiete, en Irak, en Venezuela y Colombia. Lo que más puede temer tal sistema es la vida civil, las exigencias de la gestión pacífica, de la administración y la política. Su pesadilla es aquella frase de un estratega norteamericano dirigida a la Unión Soviética en los comienzos de la Perestroika: “Vamos a hacerles a ustedes algo horrible. Vamos a privarles de enemigo.”

Oda a los jefes de turno

Hay una institución nunca bastante alabada que practica, en el anonimato y sin remuneración ni mordida, el auxilio al viajero: son los misericordiosos jefes de turno, gracias a cuyo auxilio he logrado ir recorriendo la larga geografía de la isla. Ellos son los responsables de las estaciones de autobuses de línea en las que el público, como en cualquier otro servicio, hace cola durante días. La tarea de desplazarme al margen de los circuitos turísticos, de los mágicos billetes del Tío Sam y de la policía, hubiera resultado imposible de no ser por la buena voluntad, el desenfado, la iniciativa personal de esta gente, impensables en otros regímenes de burocracia socialista. Equipaje al hombro, aprendí a repetir el mismo ruego, a preguntar en cada oficina por el jefe o la jefa de turno, a exponerle mis anhelos de solitaria viajera, sin excesiva insistencia. Ellos escuchaban, eran parcos en comentarios, me indicaban que esperara, y tarde o temprano me introducían en un vehículo provista del precioso y diminuto boleto.

El mapa del país ha quedado para mí jalonado de estos San Cristóbal negros, blancos y mestizos que me tendían la mano para saltar entre las dos postales y echar a andar por la cálida marejada de lo cotidiano. Porque Cuba limita con dos postales no excluyentes: la turística y la política. A aquélla pertenece el paraíso dorado caribeño, las mulatas -y mulatos- azucarados, el merengue y el ron. A ésta la simpática democracia proletaria hispanoahablante provista de médicos, maracas y barba. Las orillas de ambas tarjetas se alejan irremisiblemente tras la zambullida en la vida diaria; tan rápidas como mis posibilidades de poner otra vez pie en ellas. Y me hallo con una imposición caótica, no elaborada, de la realidad, en toda su materia bruta, sin censura ni cinceles.

Desde la delegación simpatizante hasta la pareja en luna de miel pasando por el intelectual en vacaciones de progresismo latinoamericano, el viaje era, desde el avión, un plato semicocinado, que se espolvoreaba ligeramente de detalles entrañables durante la estancia para luego ponerlo directamente al horno y consumirlo a la vuelta dentro del menú habitual de las buenas conciencias y las posturas rentables. Sólo cumplía superponer la isla a su modelo, quizás con unas gotas -la indispensable espina en la rosa- de suave crítica respecto a cierto posible apego al poder personal refiriéndose a las décadas de Partido y Jefatura únicos de Fidel Castro. Si, durante la gira, algo desentonaba, se saltaba ágilmente fuera del tiesto recurriendo a la miseria en Calcuta o a los asesinatos en Brasil.

Los jefes de turno figuran en cada nudo de un mapa de nombres espléndidos por cuyo solo hechizo hubiera valido la pena recorrer distancias: Ciego de Ávila, Sancti Spiritus, Esmeralda, Santa Clara, Cienfuegos. Ellos me han ido abriendo las puertas de los rincones de umbría, las playas aplastadas por el sol, el verde extenso de las plantaciones, las ciudades que aguardan el comienzo del día con los primeros claros de la amanecida, la intimidad del salón y la velada en una casa.

Camino al sur

Cuando se viaja, se viaja también por el mapa. Hay un diminuto doble del viajero que recorre, previamente, con pasos microscópicos, las líneas punteadas, los guiones, que salta sobre el pálido trazo azul de los ríos y que se sitúa dubitativo en la punta del lápiz que reposa sobre las cifras de la altura de una montaña. Mi material es precario y poco fiable, carece de la precisión y el acabado de la cartografía germánica y las exhaustivas guías anglosajonas pero tiene el encanto del rudimentario atlas de las escuelas de mi infancia, y los pequeños manuales con los que lo complemento son un dechado de propaganda castrista enmarcado por la beatífica admiración de la intelligentzia europea. Entre ataque y ataque de indignación, disfruto bastante con el rosario topográfico de maravillas revolucionarias.

El itinerario que, desde La Habana, me dibujo promete dichas sin cuento porque, obediente -en parte- a las agujas del reloj, me iré primero hacia el sur de la provincia de Matanzas, que tal vez hace honor a su nombre con emociones inolvidables, y luego, siguiendo fielmente la curva que la isla marca, iré hacia el Oriente, por su ancha medialuna al final de la cual me esperan las primeras bahías que vio Colón.

Además de una fe inconmovible en el régimen, los redactores de los libros que manejo disponían ciertamente de esos medios de avanzada técnica burguesa que permiten alcanzar, en breves días, todos los rincones disfrutables y remotos sin la servidumbre de transportes colectivos, amplias masas populares y avituallamiento precario. Poco importa. El viajero microscópico reconoce en el precario papel y las escasas tintas del plano local las modestas ilustraciones de sus textos escolares y recupera la certidumbre de que cada paso al otro lado de los guiones que marcaban fronteras significa adentrarse en espacios de diferente color. Así del amarillo Estados Unidos desciendo al verde México, sorteo el ocre insulso de Belice, paso por el carmesí de Guatemala y el blanquecino El Salvador y, desde Honduras violeta y Nicaragua naranja, oteo en un mar azul pálido Antillas de todas las tallas, Puerto Rico como un dedal de oro, Santo Domingo castaña con la cabellera de Haití todavía agraz, Jamaica cereza al ron, y por fin Cuba, señorial y fina, con un cinturón de provincias que unen los broches sonoros de estas ciudades.

Por la ventanilla abierta del desvencijado autocar llega, con el aire, la palpable certeza de que el viaje al sur ha comenzado.

Por la noche, un hálito fermentado y dulzón se mezcla al calor sofocante y recuerda que al extremo meridional de Matanzas cuelga un infierno. La provincia se deshace en las ciénagas de la península de Zapata donde, como en un escenario de las primeras edades de la Tierra, son los saurios reyes absolutos. Algo se les ha empujado con valientes cultivos de frutales y cocoteros pero la vecindad del mar ensancha su imperio aunque ahora estén empadronados en un parque nacional de cría de cocodrilos que hace la competencia a su homólogo de Tailandia. Estos futuros bolsos y zapatos sonríen malignos en espera de su ración cotidiana más las propinas que puedan caer y tal vez planean vacaciones, y una saludable variación gastronómica, en los territorios de sus salvajes primos que residen al pie de Sierra Maestra.

Un lugar tan inhóspito, al que los mosquitos hacen cuanto pueden para volver netamente invivible, debe tener por fuerza la compensación de un tesoro y, quizás por ello, existe una laguna con este nombre en la que un jefe taíno perseguido por los españoles habría lanzado sus sacos de oro. Es muy posible que el cacique indio planeara así una refinada venganza póstuma, o que esta riqueza, como la olla del arco iris, pertenezca a la extensa familia de los espejismos del oro inalcanzable.

Mortificados suficientemente por la estancia en la Ciénaga de Zapata, los turistas pueden entregarse a la meditación revolucionaria e histórica en las vecinas Bahía de los Cochinos y Playa Girón.

En 1961 desembarcaron en esta zona tropas cubanas opuestas a Fidel a las que apoyaba logística estadounidense. El Gobierno de La Habana contraatacó y venció con la ayuda de la Unión Soviética. El lugar es hoy un gran museo a cielo abierto con monumentos a los caídos, restos de barcos y aviones y pabellones en los que se explican los tres días de batallas.

Esta es toda una zona bélica, de grandes luchas y victorias decisivas. Santa Clara abría las puertas hacia la capital y el centro de la isla; en ella se enfrentaron las tropas de Batista y los guerrilleros del Che, surgidos de las sierras de Escambray para cortar las comunicaciones gubernamentales con la zona oriental; y lo consiguieron con el ataque a un tren blindado y la reunión con la columna de Camilo Cienfuegos en 1958.

La tradición militar viene de largo porque toda la vecina provincia, al sur de Villa Clara, debe su nombre al gobernador español José Cienfuegos, que favoreció en el siglo XIX la inmigración de familias francesas procedentes de Burdeos y la Florida. Cienfuegos ya no es, sin embargo, la Perla del Sur, ha perdido su oriente. La capital de nombre tan luminoso es en realidad una ciudad pequeña encajonada en su bahía y volcada en la actividad del puerto mercantil de donde parte la cosecha de azúcar. Hay algo sin embargo en ella de aura romántica, bajo la capa impersonal de los bloques de viviendas en los que no queda prácticamente aire colonial alguno, si se exceptúan contadísimos edificios. Cienfuegos recibía las frecuentes atenciones de los piratas y de los mercaderes de esclavos, de manera que llegó a distinguirse por una población negra particularmente numerosa que el gobernador intentó quizás cortar con los pálidos colonos franceses. Se habla en ella de la segregación que mantuvo hasta mediados de este siglo la zonas de blancos y de negros, pero la mezcla con criollos y mestizos es tal que por fuerza tales medidas tuvieron que tener mucho de simbólicas.